Die Arbeit “Ein Tag am Strand” hat ein neues Zuhause gefunden. Sie wird aufgenommen in eine private Sammlung und findet Platz in einem wunderschönen Glashaus. Ein herrlicher Grund, einmal zurück zu blicken auf diesen für mich ganz besonderen Tag im Jahr 2019, der Ausgangspunkt war für ein Werk, das einen besonderen Platz in meinem Herzen bekommen hat:

Ahrenshoop auf der Halbinsel Darß. Ein Frühlingstag an der Ostsee, noch sehr kühl aber sonnig. Das Wasser glasklar, Muscheln, Möwen, Muster im Sand. Plötzlich ein Stück strahlend grünes Glas, ganz weich und rund gewaschen durch Sand und Wasser, vermutlich schon jahrelang im Meer. Eigentlich ein Stück Müll. Aber ich bin gewillt, über diesen Punkt hinweg zu schauen, da es so schön ist und hebe es auf. Es folgen ein ganz besonderer strahlend weißer, glatter, runder Stein, ein Stück Treibholz, eine rosa Muschel, ovaler Stein mit Loch. Zwischen den schönen Naturdingen sehe ich ein Teil einer Haribo-Tüte, das ich sofort als solches erkennen kann, obwohl nur ein winziger Teil der Schrift auf dem Plastik zu sehen ist. Dann: ein Flügel eines Schmetterlings! Ach, zu gern würde ich ihn mitnehmen, aber der würde ja kaputt gehen.

Wir wandern weiter. Immer mal wieder landet ein kleiner Schatz in meiner Hand. Als es immer mehr werden, wandern die ersten in meine Jackentasche. Und erstaunlich viele Plastik-Stricke und Fäden, sogar ein Stück Schal. Hm.

Wir machen eine Pause vor der Steilküste. Die Sonne scheint auf eine vor dem kalten Wind geschützte, etwas tiefere Mulde, die daher überraschend gemütlich ist. Ich lege mich hin, lasse mir die Sonne ins Gesicht scheinen. Es ist Frühjahr, die Touristen sind noch nicht da. Wenn ich mich aufsetze und die schneidende Kälte des Windes spüre, dann weiß ich auch warum. Mir ist das Wetter, sind die Temperaturen egal, dieses Eckchen Erde liebe ich durch sämtliche Jahreszeiten hindurch. Neben mir mein Mann ist in der schönen Sonne eingeschlafen. Dieser Ort fühlt sich fast wie ein Nest an. Ich krame in der Jackentasche, nehme meine Fundstücke in die Hand, reihe sie nebeneinander im Sand auf. Wie eine Perlenkette liegen die Dinge da vor mir und sehen einfach hübsch aus. Da nichts zu tun ist, schaue ich um mich und finde Weiteres: eine verrostete Büroklammer (nanu, hat da jemand im Sand gearbeitet?), ein Stück Kohle (von einer kleinen Stand-Grillparty?), ein Getreidekorn. Eine tote Kellerassel. Und die Folie von einem Chupa-Chups Lutscher. Auch hier wieder: ich kann kaum lesen, was es ist, aber mein “werbungstrainiertes” Hirn weiß dieses gelb-bunte Etwas sofort zuzuordnen. Ich lege Büroklammer und Chupa-Plastik in meine Reihe. Nun liegen da von der Natur und vom Menschen Gemachtes, jedes Teil vom Meer und von der Zeit verändert. Ich fange an zu grübeln…

Mein Mann schläft noch, also gehe ich, durch den kalten Wind, zurück an den Strand. Suche nur kurz. Und ja, da liegt es noch: das Stück Haribo-Tüte. Ich hebe es auf. Daneben (war das vorhin schon da?) ein Fischknochen. Oder muss man Gräte sagen, auch wenn es so dick und kompakt ist, fast rechtwinklig. Kurz zögere ich, dann hebe ich es auf, nehme noch ein paar andere Dinge mit, gehe zurück zu meiner Sammlung in den Dünen und lege alles in einer zweiten Reihe darunter. Haben die Strände in meiner Kindheit ähnlich ausgesehen? Ich glaube das nicht. Ja, da blieb sicherlich mal ein zerbrochenes Sandförmchen liegen, wenn die Menschen den Strand in St. Peter Ording, wo ich jedes Jahr mehrmals war, verlassen hatten. Aber Büroklammern? Zigarettenstummel und Plastik-Verpackungen? Ich glaube es nicht.

Als mein Mann aufwacht, muss ich ihn damit konfrontieren, dass all unsere geschmiedeten Pläne für den Rest des Tages während er geschlafen hat, zunichte gemacht wurden. Der Wandel hat nicht nur bei den Stränden und bei den einzelnen Dingen, die man dort findet, zugeschlagen, sondern auch ganz konkret bei unserem Tagesablauf. Ich muss sammeln. Für eine neue Arbeit.

Und so besorge ich mir eine feste Tüte, in der die teils zarten Dinge so gut wie möglich aufgehoben sind, und sammle für den Rest des Tages. Bis abends. Zwischendurch kommen immer wieder Zweifel. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob meine Idee wirklich so gut ist, wie sie sich zu Beginn anfühlte. Zum Beispiel, wenn ich ein totes Insekt, nasse Flaumfedern oder dann tatsächlich auch den einen oder anderen Zigarettenstummel aufhebe. Oder besser gesagt: aufheben MUSS, denn so fühlt es sich an. Es geht nicht darum, nur das Hübsche mitzunehmen. Ich möchte zeigen, wie unsere Strände aussehen, da kann ich nicht zimperlich sein oder gar meine persönliche innere Abwehr gewinnen lassen. Ernüchternd ist es auch, wenn ich in meine Tüte mit den Fundstücken („Schätze“ sage ich schon lange nicht mehr) hinein schaue und alles einfach aussieht wie – bäh! Muscheln, Treibholz- und Glasstücke, getrocknete Algen, Steine und Fäden liegen dort wild durcheinander, alles klebrig, überall Sand.

Ich weiß nicht, ob das so gut ist, was ich da tue. Aber aufhören kann ich nicht. Und außerdem kenne ich diese Fragezeichen in meinem Kopf sehr gut, wenn ich die ersten Schritte in Richtung einer neuen Arbeit gehe. Den Schmetterlingsflügel habe ich vorsichtig aufgehoben und zwischen zwei Geldscheine in meinem Portemonnaie gelegt. Nach ein paar Stunden finde ich einen zweiten. Zu gerne würde ich wissen, ob sie zusammen gehören.

Zuhause brauche ich einige Zeit, um alles zu säubern, zu trocknen, zu sortieren. Der Geruch lässt mich wieder zweifeln. Aber dieser Geruch verschwindet mit dem Trocknen und mit dem Sortieren flammt meine Begeisterung wieder auf. Es vergehen weitere Wochen mit diversen Ideen und Überlegungen zur Vorgehensweise und, vor allem, zur Anordnung meiner Fundstücke. Auf zwei Tischen ist alles ausgebreitet und immer wieder schiebe ich hin und her, nehme weg, lege um, überlege.

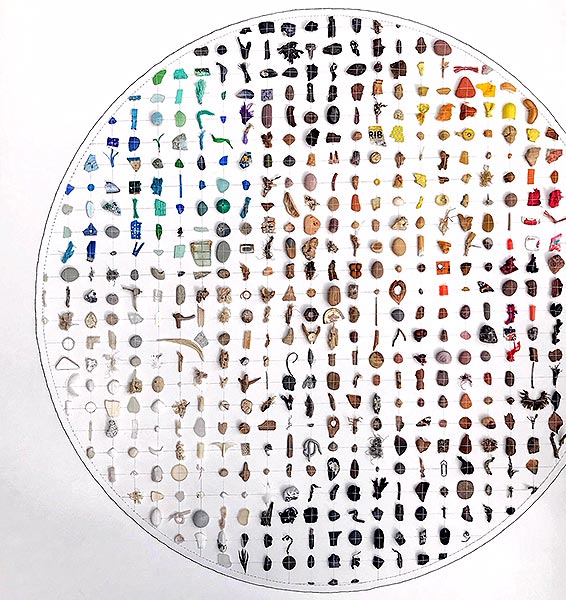

Dann, plötzlich, sind sie da – zwei Ideen und dieses besondere Gefühl im Bauch, das mir sagt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich probiere und skizziere, ich muss mich entscheiden. Und ja, dann ist es entschieden! Und dann stürze ich mich in die Arbeit. Ich beginne damit, zwei äußere Kreise zu nähen. Aber ich setze sie nicht zentriert in die Mitte der Leinwand, denn ich empfinde es so, dass die Situation, in der wir unsere Strände vorfinden, aus der Mitte gerutscht ist. Eher “ver-rückt”, immer weiter weg vom Natürlichen. Ich möchte so den Wandel unserer Strände unterstreichen. Für die Kreise brauche ich zwei Tage. Dann geht es los mit der Detail-Arbeit, die mir viel Freude macht. Jeden Tag wächst das Werk weiter, gewinnt an Ausstrahlung. Es fängt an zu leben, zu atmen, so fühlt es sich für mich an. An manchen Stellen brauche ich ein paar Tage oder auch mal ein oder zwei Wochen Pause, um neu zu reflektieren. Währenddessen gehe all diese Dinge durch meine Hände. Ich erlebe, staune, fühle, wie sich Steine, Glas, Plastik, zarte Tierteile, fester Ziegel, wie alles sich wandelt. Bei manchen Dingen weiß nur ich, die alles mehrfach in den Fingern hatte, ob es sich um Natürliches oder Menschengemachtes handelt, für alle Anderen ist es unmöglich dies festzustellen. Beziehungsweise man macht sich gar keine Gedanken um manche Dinge, denn man denkt, man weiß es. Und liegt aber falsch. Bei einzelnen Teilen kann tatsächlich aber auch noch nicht einmal ich selbst bis zur letzten Sicherheit sagen, was von beidem es ist.

Dann ist es fertig. Ich freue mich so. Und mein Herz freut sich. Der Titel dieses Werkes ist schnell klar: „Ein Tag am Strand – Ahrenshoop“.Und ich weiß, dass dies kein Einzelstück sein soll, sondern der Anfang einer Serie von Dokumentationen verschiedener Orte.

Diese Arbeit ist auf den Seiten 60-61 in der Ausgabe “Hyazinth” (2020) der britischen Zeitschrift “Bluebee Magazin” erschienen (der Link führt zur hochwertigen und kostenfreien Online-Ausgabe zum Durchblättern):